国家级营地探秘2:眉山深耕研学实践教育的高质量发展之路

在素质教育和研学实践育人理念不断深化的今天,国家级研学营地通过标准化建设与特色化课程和运营等,成为衔接校内教育与学生终身发展的重要枢纽。研学猫将深入走访这些营地,推出一系列报道,带大家感受研学实践教育的温度与力量。

——以实践启智,以体验润心,这里是研学活动高质量发展的生动现场。

问题

01

营地自2018年以来,已经累计开展活动1200余场、接待学生100余万人次,请问保障如此大规模活动顺利开展的成功经验有哪些呢?研学猫Q:

眉山营地A:能保障如此大规模活动顺利开展,主要得益于以下几方面的成功经验:

一、完善的营地设施建设

1.优越的地理位置:基地地处成都平原西南,位于成渝经济区成绵乐发展带,纳入成都1小时经济圈。距成乐高速出口仅5公里,离成绵乐高铁青神站1公里;北距三苏祠25公里、成都中心城区80公里,南距乐山峨眉40公里,至双流和天府国际机场车程均在1小时内。这一优越的地理位置不仅方便学生、家长和学校抵达,也便于与省内外多个国家级营地实现研学互通,增强了基地的区位辐射能力。

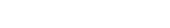

2.充足的场地与完善的配套:基地占地超400亩,建筑面积4.5万平方米,可同时容纳1800名学生食宿。内设医务室并配备专职医师,保障基础医疗需求;实现校园全域及周边24小时监控全覆盖,监控系统接入辖区公安安保工程;设置禁毒、防艾等安全主题教育场馆,配备完善的安防消防设施,制定多场景安全应急预案,定期开展应急演练,从硬件设施到安全保障体系,全方位为大规模活动的开展提供坚实支撑。

二、夯实师资队伍,提升专业水平

“四位一体”培养体系:

壮大专职核心力量:在现有专职编制的保障机制下,争取更多财政支持,扩充眉山营地专职教师队伍,并通过“编制保障+绩效考核”稳定骨干师资,同时鼓励教师参与国家级、省级实践教育竞赛,提升专业竞争力。

外聘专家与行业人才:除高校专家外,采用“非遗传承人、劳动模范”授课模式,邀请眉山本地竹编大师、东坡文化学者、乡村振兴带头人等加入兼职团队,让课程更接“地气”与“文气”。

深化“种子教师”培育:扩大基层教师挂职跟岗规模,为中小学定向培养研学指导教师,形成“基地+学校”联动的实践教育师资网络,提升区域实践教育整体水平。

提升全员素养:开展研学实践专题培训,提升中小学劳动与实践教育教师及合作基地研学导

三、升级课程与线路体系,突出特色优势

在现有100余门课程、66条线路基础上,采用“主题化+体系化”经验:

强化课程分类与衔接:参照根据“红色思政、自然生态、文化传承”等细分维度,将眉山课程按“红色文化(如三苏祠廉政教育)、非遗传承(如竹编技艺)、生态研学(如峨眉山自然教育)”等主题进一步细化,明确每类课程的育人目标,实现与学校学科知识的精准衔接。

打造特色思政品牌:研发了“跟随总书记脚步”思政研学模式,结合眉山“千载诗书城”底蕴,开发“东坡文化思政课”“竹编里的工匠精神”等特色课程,升级“五色研学”理念,形成具有眉山辨识度的思政实践教育IP。

拓展线路辐射范围:依托“成都1小时经济圈”区位优势,在现有覆盖20余省市县的基础上,联动川陕甘周边省份资源,定义 “跨区域研学圈”经验,设计“东坡文化溯源”“成渝双城研学”等跨省线路,提升线路的全国影响力。

四、强化公益属性,拓展服务效能

根据中央公益彩票资金管理办法的要求,制定“教育惠民+社会服务”双轨模式,进一步深化公益属性:

精准帮扶特殊群体:针对家庭困难、偏远山区等学生实施专项资金补贴机制,针对眉山本地留守儿童、少数民族学生等群体,进行实践教育专项资助补贴,优先保障其参与研学活动的权利,扩大教育普惠覆盖面。

延伸社会服务功能:依托现有“18个体验场馆+36个实训体验室”的硬件基础,拓展服务场景——如承接企事业单位团建实训、社区亲子实践活动等,实现“教育功能+社会价值”的双向赋能,同时为乡村振兴、文旅融合等地方战略提供实践教育支撑。

五、科学的运营模式

优化接待与运营机制:摸索了一套成熟的接待经验,在眉山现有“1800人食宿容量”基础上,建立“分批次、错峰接待”的标准化流程,同时升级信息化管理系统,实现活动预约、安全监控、效果评估的全流程数字化,提升大规模活动的组织效率。

强化品牌与成果输出:借鉴多项荣誉和申报经验,系统梳理眉山基地的课程案例、研学成果,积极申报国家级实践教育研究课题,承办各类实践教育论坛或师资培训,提炼“实践育人+文化传承”的眉山模式,扩大在全国的示范影响力。

通过以上优化,可推动眉山基地在保持自身特色的基础上,实现从“规模接待”到“质量引领”的升级,进一步巩固“全国中小学生校外研学实践营地”的示范地位。

问题

02

请问营地是如何挖掘当地优质、特色研学资源并将其充分融合在课程中的呢?研学猫Q:

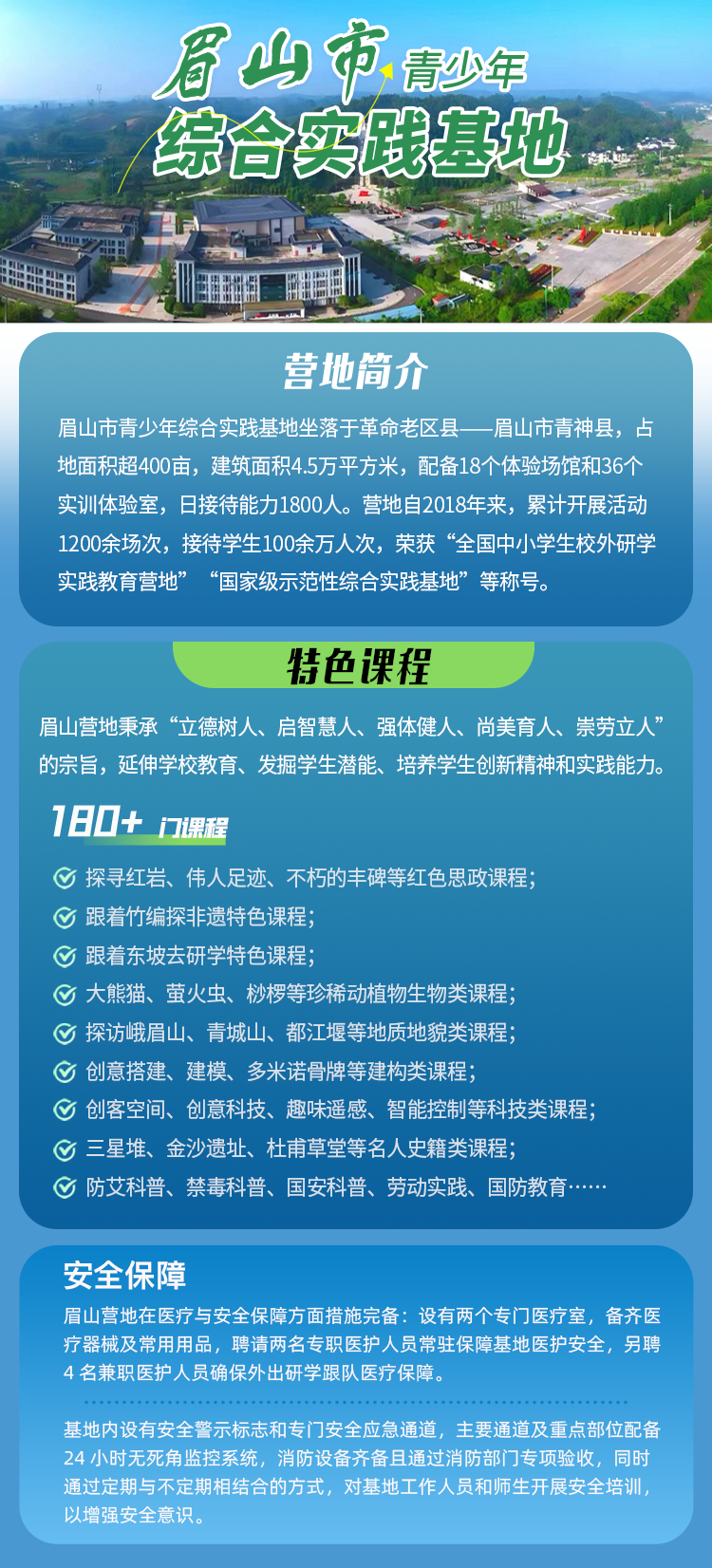

眉山营地A:眉山营地坐落于革命老区县青神县,这里不仅是苏东坡求学地,也是其母亲程夫人的家乡,更是“三苏祠”的所在地,拥有着丰富且独特的历史文化资源。我们以此为依托,深度挖掘本地优质、特色研学资源,精心打造了系列“跟着东坡去研学”课程,让学生们在行走中感受东坡文化的魅力,在实践中领悟传统文化的精髓。

我们充分利用县委政府打造的苏母祠、东坡书院以及标志性的三苏祠,将这些承载着东坡家族故事与文化传承的重要场所,共同作为研学课程的核心站点。

“跟着东坡去研学”系列课程中,我们引入了元宇宙xr大空间“遇见东坡”项目,结合三苏祠的文化内核,这一创新举措将古老的东坡文化与现代科技完美结合。通过先进的XR设备,学生们踏入北宋的文脉长河,与东坡先生“面对面”交流。在虚拟与现实交织空间里,学生成为主动探索者,通过互动深入了解东坡诗词,激发学习兴趣,让东坡文化“活”起来。

“东坡诗词寻踪之旅”,从三苏祠出发,欣赏书法真迹、诗词碑刻,了解创作背景;前往苏母祠,感受成长环境对诗词风格的影响;在中岩风景区,结合典故学习诗篇;最后在元宇宙 xr 大空间沉浸式体验。课程通过多元方式让学生感受东坡诗词魅力,提升素养。特色课程示例:

眉山营地“跟着东坡去研学”系列课程,挖掘当地特色资源,融合历史文化与现代科技,让学生拓宽视野、增长知识、提升素养,实现研学目标,让东坡文化焕发生机。

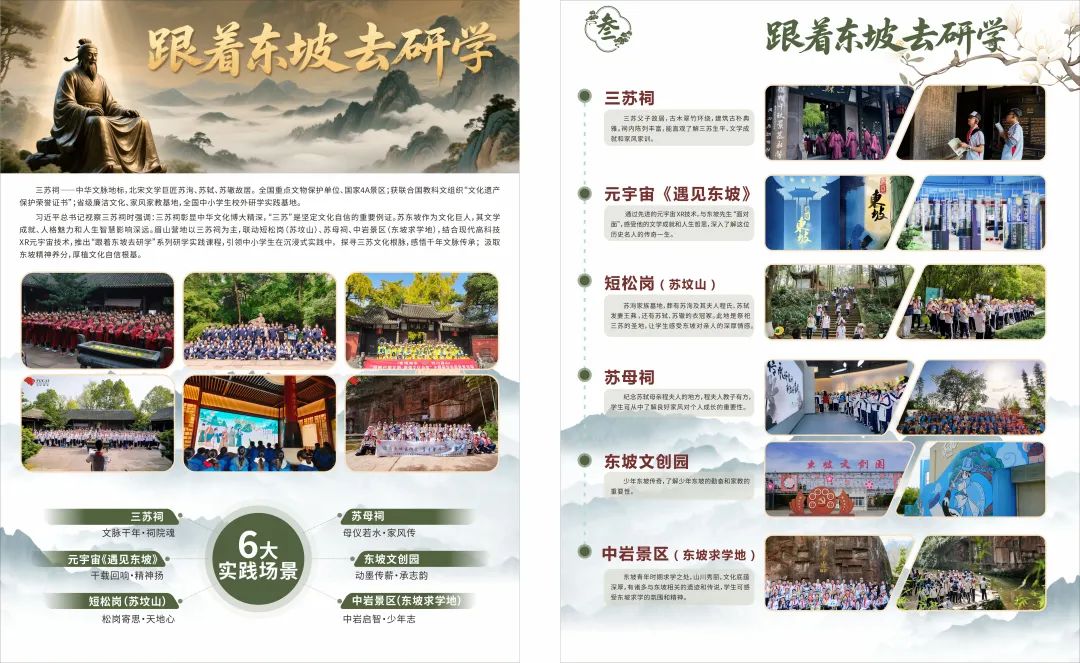

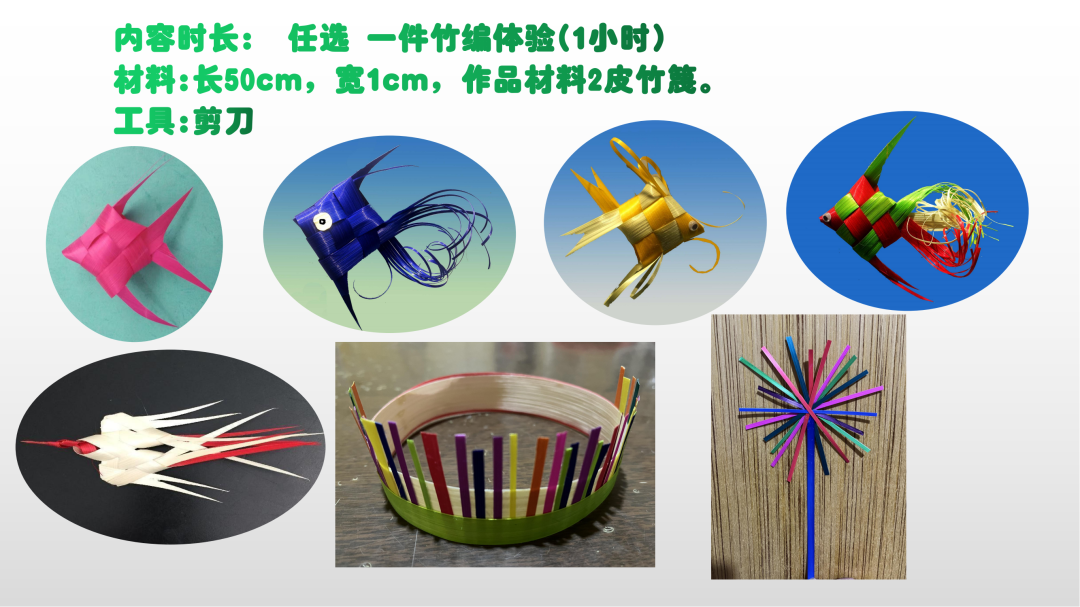

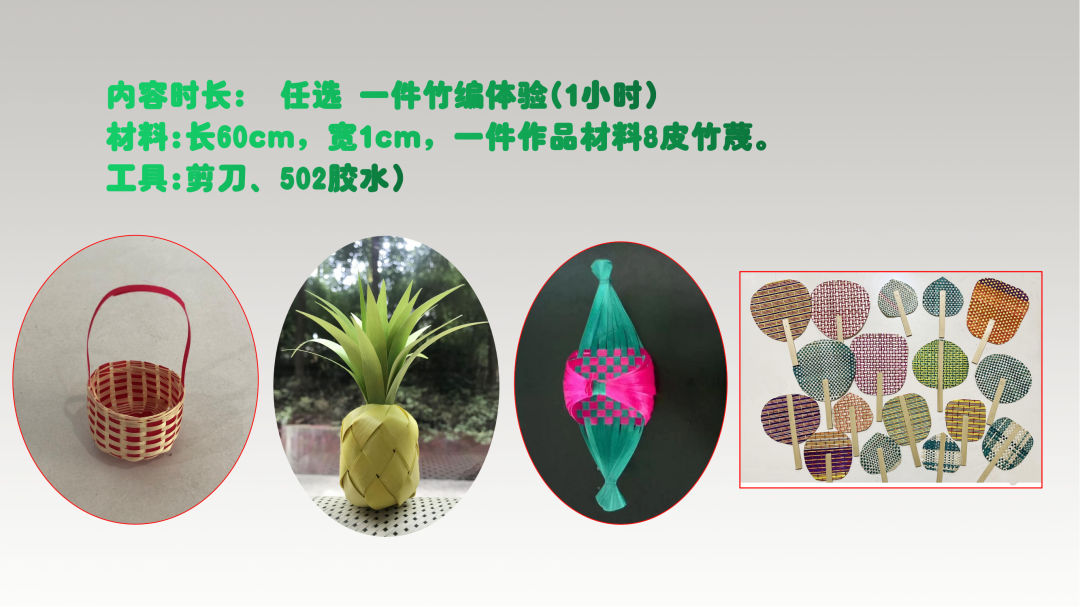

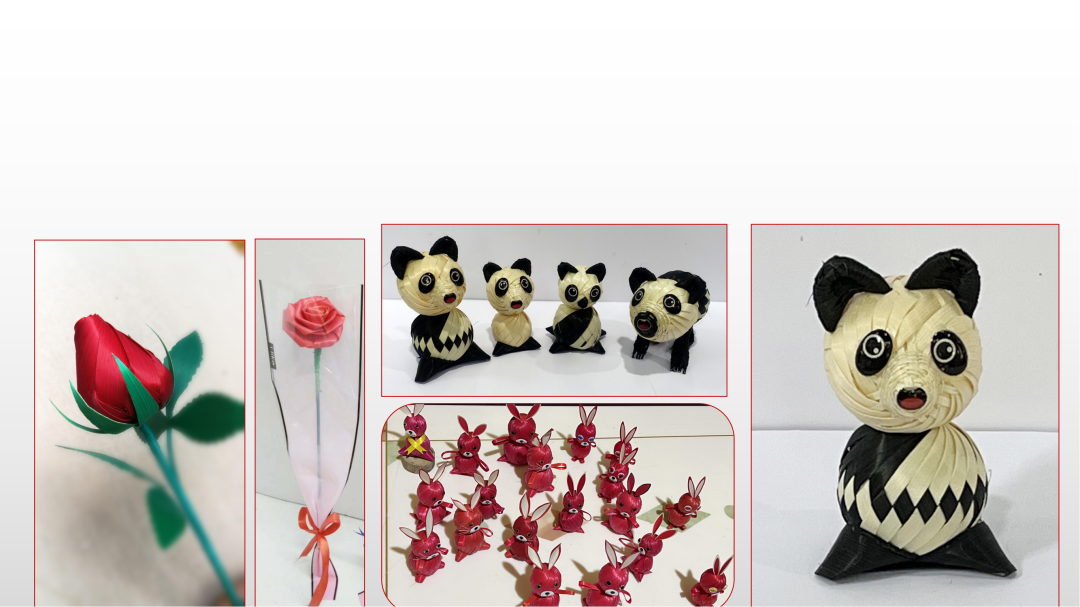

除此之外,我们还深耕青神“竹艺之乡”资源,打造出贯穿“认知—体验—传承—创新”的竹文化研学体系,实现教育与旅游属性深度融合。

竹文化研学的核心,在于让学生透过“竹”这一载体,读懂自然智慧与人类文明的共生关系。我们从四个维度深挖其内涵,让课程既有深度又具温度:

通过竹林湿地公园的廉政教育、东坡文化中“不可居无竹”的文人传统,将竹的物理特性升华为精神象征。学生在对比竹节与人生节点的讨论中,领悟“守节”的意义;在品读“竹杖芒鞋轻胜马”的诗句时,感受竹所承载的豁达坚韧,让“竹品如人品”的理念自然浸润心灵。风骨与气节:

竹编技艺的传承是“工匠精神”的生动体现。在竹艺城的实践课上,学生从“剖篾”环节便体会到“三分材料,七分功夫”的古训——看似坚硬的竹竿,需经反复打磨才能剖成比发丝还细的竹丝;编织“人字纹”时,左手按篾、右手穿丝的精准配合,让学生理解“慢工出细活”的真谛。当他们亲手完成竹编杯垫,既掌握了技艺,更读懂了匠人们“一生专注一事”的坚守。匠心精神:

竹编艺术博览馆的珍品揭示其美学价值——耗时三年的竹丝扣瓷,以“竹丝附瓷”的绝技展现“刚柔相济”的东方美学;而青神竹编作为国际竹藤组织培训案例,其出口创汇的产业数据,则让学生看到传统技艺的商业潜力。从非遗展品到生活用品的转化,让学生明白:文化价值与市场价值并非对立,而是可以相互成就。艺术与商业价值:

从熊猫的食物来源到斑布产品的环保属性,课程始终强调竹的“可持续性”。学生通过计算一片竹林能支撑多少只熊猫生存,理解生态平衡的重要性;在了解竹纤维制品可降解、少污染的特性后,思考如何以竹替代木材资源,为环保贡献力量。这种认知,让“绿色发展”的理念扎根于心。生态与社会价值:

课程示例:“竹艺匠心传承课”——从技艺到精神的沉浸式体验

课程以“认知—观摩—实践”为路径,串联竹艺城、博览馆与手工工坊,让学生深度感受竹编技艺的千年传承:

文化认知:在中国竹艺城,学生通过国际竹藤组织的案例库,了解青神竹编如何突破地域限制,成为“中国名片”。非遗传承人讲解竹编从实用器具到艺术藏品的演变,当提到某件竹编作品曾作为国礼赠送外宾时,学生们眼中闪烁着自豪的光芒。

技艺观摩:竹编艺术博览馆内,面对“百鸟朝凤”屏风上栩栩如生的纹样,竹艺大师现场演示“提花编织”技法——一根竹丝在经纬间穿梭,瞬间勾勒出鸟的羽翼。学生们惊叹于竹丝的细腻,更明白“看似寻常最奇绝”的背后是数万次的练习。

实践创作:手工环节,学生们尝试制作竹编笔搁。起初,竹丝总在指尖断裂,纹理也歪歪扭扭。传承人笑着说:“当年我学编竹篮,断了上千根竹丝才摸到门道。”这句话让学生们沉下心来,慢慢找到节奏。当带着自己制作的笔搁离开时,他们不仅带走了一件手工艺品,更带走了“耐心”与“专注”的品质。

眉山营地的竹文化研学,从来不只是“走景点、学知识”,而是一场“连接”的旅程——让北方孩子触摸南方竹林的温润,让城市少年感受非遗技艺的温度,让每个参与者都成为竹文化的传播者。

网裕科技研学资讯(yanxue.internetyu.com)版权及免责声明:

1、凡本网注明"来源:本站"的所有作品,版权均属于网裕科技研学资讯,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:yanxue.internetyu.com!"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明"来源:XXX(非网裕科技研学资讯)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※有关作品版权事宜请联系:lianan@internetyu.com