让研学真正成为“行走的课堂”

近年来,研学旅行越来越热,几乎每个孩子都曾或多或少地参与其中。然而,火爆的研学市场背后,问题也接踵而至——“只游不学”、“走马观花”、“华而不实”等现象屡见不鲜。当研学变成简单的“景点+讲解”,当教育意义被行程安排稀释。

我们不禁要问:如何让研学真正成为“行走的课堂”?

研学,不是简单的旅行

真正的研学,应该是教育场景的延伸,是学校教育与校外教育衔接的创新形式。它要让孩子们在亲身实践中开阔视野、获取知识,同时培养集体观念、创新精神和实践能力。

如果把研学简单理解为“组织学生旅行”,那就失去了它最核心的价值。曾经有家长吐槽,孩子参加学校组织的研学活动,五天行程跑了四个城市,每天大部分时间都在大巴上度过,到了景点匆匆拍照就走,回到酒店累得倒头就睡。这样的“研学”,除了疲惫和一堆照片,还留下了什么?

课程设计,研学的核心所在

要让研学不流于形式,关键在于课程化设计。没有课程化的研学,就像没有教案的课堂,随意而散漫。

优秀的研学课程应该有明确的教育主题和目标。比如历史文化遗产类研学,就不能只是看看古迹、听听讲解,而应该通过情景再现、任务驱动等方式,让孩子们穿越时空,与历史对话。可以设计“考古小分队”活动,让孩子们亲手参与文物复制品挖掘,记录分析;可以组织“古今对比”调研,探寻传统技艺的现代传承。

“行走的课堂”需要专业的“引路人”

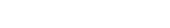

再好的课程设计,也需要专业的导师来执行。目前很多研学的带队老师往往是学校老师或导游临时客串,缺乏经过职业培训的研学导师。

专业的研学导师不仅要有扎实的知识储备,更要懂得如何引导学生观察、思考、探究。他们应该是知识的启发者,而不是简单的灌输者;应该是探究的同行者,而不是高高在上的指导者。

评价机制:从“去了哪里”到“学到了什么”

传统的研学评价往往停留在“去了哪些地方”、“组织了什么活动”,缺乏对学生实际收获的关注。

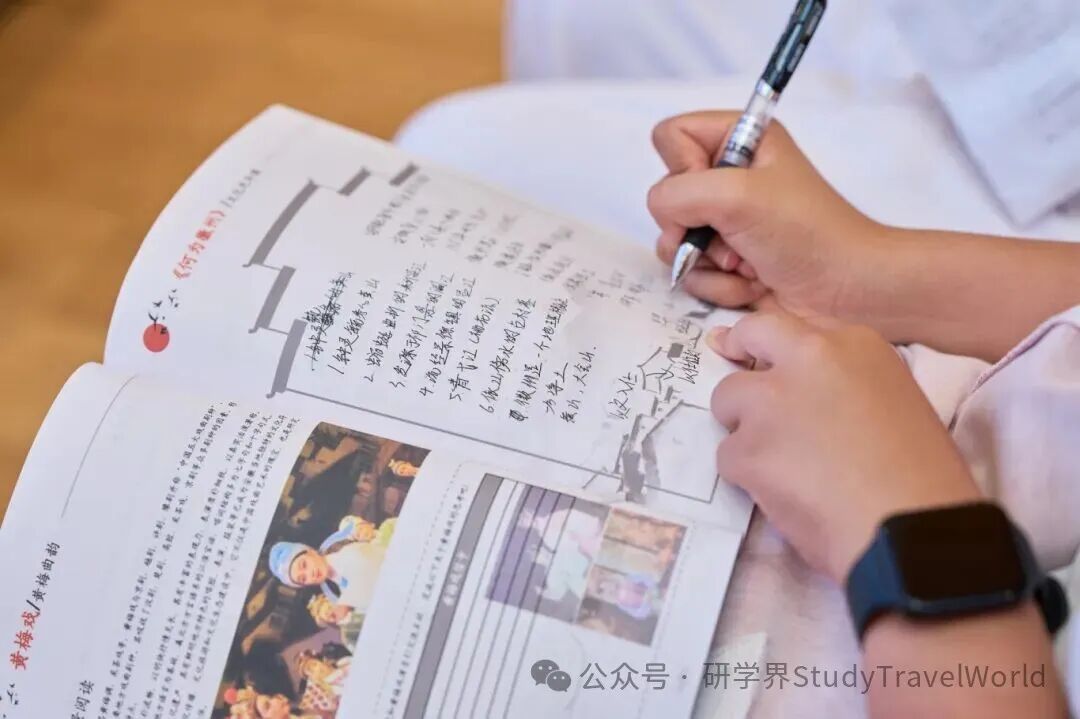

有效的评价应该聚焦于学生的成长与改变。可以通过成果展示、小组汇报、研学日记等方式,让学生呈现自己的收获;还可以设计多元评价体系,包括学生自评、小组互评、导师评价等,全面反映学生在知识、能力、情感等方面的提升。

安全与公益:不可逾越的底线

研学活动涉及学生集体外出,安全永远是第一位的。组织方需要制定完善的安全预案,配备专业的医疗安保人员,确保万无一失。

同时,研学活动还应体现教育公平。目前动辄数千上万的研学费用,让不少家庭望而却步。学校和组织方应该考虑设置奖学金、减免费用等方式,让每个孩子都有参与的机会。

回归教育初心,让“行走”更有意义

当研学不再是简单的“说走就走的旅行”,当“行走的课堂”真正被赋予教育的深度,孩子们才能在亲身体验中感受世界的宽广与多元,在实践探究中构建知识的联结与运用。

当孩子们回想起研学经历,他们记得的不是去了哪里、看了什么,而是在那个过程中思维的碰撞、视野的开阔和成长的悸动。

这才是“行走的课堂”真正的意义——让世界成为孩子们的教科书,让每一次出发都成为通向未来的探索。

网裕科技研学资讯(yanxue.internetyu.com)版权及免责声明:

1、凡本网注明"来源:本站"的所有作品,版权均属于网裕科技研学资讯,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:yanxue.internetyu.com!"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明"来源:XXX(非网裕科技研学资讯)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※有关作品版权事宜请联系:lianan@internetyu.com